経絡・経穴(ツボ)とは

古来より人々は、ある症候が出現すると、一定の所見が全身あるいは体表に現れたり、体表のある部位を刺激すると、一定の症候に効果が現れたりするなどの現象を経験してきました。

そしてこれらの経験を通じて、人体には法則的な現象があり、体内と体外をつなぐ経路のようなものがあることを認識します。体内の経路の一つとして認識されたこれらの概念は、長期にわたり医療を実践する中で経絡学説として着実に発展を遂げ、疾病の予防及び治療をなし得る医療体系として確立していきます。

経絡学説は、経絡の循行と分布、その生理機能、病理変化及び経絡と臓腑との関連について構築された学説であり、なかでも鍼灸施術の理論を支える重要な根拠となっています。

『新版 経絡経穴概論』より

経絡とは

経絡の概念

経絡とは、「経脈」と「絡脈」の総称です。「経」は「真っすぐな縦糸」を意味し、真っすぐな道を表しています。経脈は、人体を上下に流れる縦の幹線で、経絡の基本となるものです。

「絡」は「糸でつなぐ」を意味し、絡脈は経脈と経脈、経脈同士を横につなぐ分枝の役割を果たします。絡脈には横や斜めに走行するもの、表層に走行するものがあり、全身に網の目のように分布しています。

経絡は臓腑、九竅、皮毛、筋骨などの組織・器官を連絡し、人体の上下・内外を貫いて全身に分布しています。

経絡には、臓腑と身体各部および体表を連絡する通路としての役割があります。具体的には、五臓と六腑、五臓と奇恒の腑、臓腑と関連する身体各部、五臓と体表、六腑と体表は経絡によって連絡しています。

このように、経絡が組織・器官を連絡することにより、生理物質を全身に運行し、病邪を伝え病態を反映する等の機能を発揮します。また、臨床においてはこれらの機能を通じて治療効果を生み出しています。

経絡が人体の内外を網のように連絡することで、全身に気血を巡らせ、身体を養い、規則正しい生理活動を維持することができます。気血が経絡中で停滞や過不足などの異常な状態になると身体に変調が起こり、その反応は経絡に現れます。気血が過度に失われると死に至ることもあります。

また経絡に現れた反応により、病態を予測・把握し経絡を通じて治療を施すことができます。

経絡の構成

経絡は、経脈と絡脈により構成されています。経脈は正経と奇経の2つに大別され、正経には12の経脈があり、これを十二経脈といいます。経脈は、肢体の一定部位に分布するだけでなく、体内に深く入って臓腑に連なります。よって、経脈上にある“ツボ(経穴)”を刺激することで体内の臓器に影響をおこぼすことができます。

絡脈には、大絡(別絡)・浮絡・孫絡があり、体表に多く分布し、経筋と皮部に連絡しています。

奇経には8つの経脈があり、これを奇経八脈といいます。

経脈には、正経十二経脈と奇経八脈があります。

本院ではこの「経脈」の巡行を重要視し、経絡弁証に基づいて診断・治療を行っています。

経絡は古代の血管図

経絡は見える?見えない?

「経絡は我々に見えるのでしょうか?」

そのような素朴な質問を生徒や患者さんから聞かれることがよくあります。

純粋な素朴な質問ほど答えることが難しいものですが、経絡の可視についても同様です。

われわれの聖書である『黄帝内経』には経絡の可視、不可視について書いている箇所があり、経絡の現代医学的解釈につながる説明でもあります。

経脈十二者、伏行分肉之間、深而不見、其常見者、足太陰過于外踝之上、無所隠故也、

諸脈之浮而常見者、皆絡脈也

『霊枢』經脉第十篇

【現代訳】

「経脈十二なるものは、分肉之間を伏行し、深くして見えず。諸脈の浮きて常に見えるものは皆絡脉なり」

霊枢経脈篇に、「経脈は、筋肉の間をもぐって走っているため、深くて見ることができない。しかし、手の太陰肺経の気口の部分では、経脈が皮膚に現れてくるので、見ることができる。気口以外で、皮膚に現れて常に見ることができる脈は、どれも絡脈である」と書かれています。

経脈が見えないのは、筋肉の間を深く走っているためです。

経絡は古典的には、「見えるものもあれば、見えないものもある・・・。」と言ったところがしょうか。。。

経穴とは

全身におよそ361個もあり、それぞれ12本ある「経絡」というツボをつなげるルートにそって並んでいます。

古典の先生方の解釈では、ツボは「経脈が阻滞しているところで、ほてっていたり、冷たかったり、硬かったり、凹んだりしているところ」とされています。

ツボの大きさ

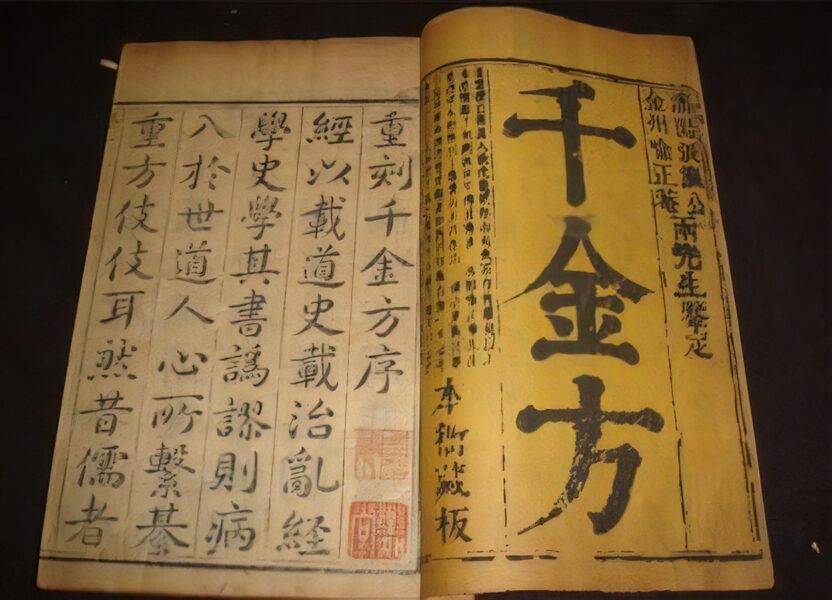

ツボの大きさについては、『黄帝内経』には明確に記載されていませんが、当初考えられていたツボの大きさが『千金方』に記載されています。

【本 文】

黄帝曰、灸三分是謂

徒剤冤、炷務大也、小弱

炷乃小作之、以意商量

【現代訳】

灸は三分以下ならいたずらに害を及ぼし、艾炷はつとめて大きい方が良い。

ただし、子供、弱い人は小さくすること

適宜、相手に応じてその大きさは変えるべき。

※尺貫法:現在は、1寸は約3㎝ですが、漢代は2.3㎝。そのため、「灸三分」は約7mmとなる。

図1 千金方

“おきゅう”の漢字は「灸」が使われますが、「久」には“ふさぐ”という意味があり、ツボをふさぐ意味合いが込められています。『千金方』では、「艾炷が7mm以下の場合はいたずらに害を及ぼし、意味がない」と書かれていることから、ツボの大きさは「直径7mm」と考えることができ、かなり大きかったようです。

7mm以下では、ツボをふさぐことができない、熱が通らない、経脈にあたらないことなどが考えられます。

直径7mm以上の艾を身体の上で全部燃やす「透熱灸」を行った場合、大やけどを負い、拷問に近い印象を受けます。

図2 灸艾図(宋・李唐画 近代模写)

図2は川岸の家の門前で、弟子を連れた医者が患者の背中に灸を据えている場面が描かれていますが、家族たちはお灸の熱さに絶叫する患者の両手を押さえつけながら、とても不安そうに見守っています。

直径7mmもの大きさの艾炷を背中で燃やされたらこの絵のように「熱い~!!、やめてくれ~」と絶叫するのもよくわかる気がします。

起源は「経絡」が先か、「経穴」が先か?

ツボは線路でいう「駅」であり、経絡は「線路」と例えられます。駅には快速や特急が停まり、多くの線路が入り込む「大きな駅」から普通列車しか停まらない「小さな駅」まで様々存在します。

経穴(ツボ)も同じで、361穴あるツボの中で重要な働きをするツボがあり、たくさんの線路(経絡)が交わるツボも存在します。