中国鍼とは

1、日本鍼との違い

1、持ち手部分(鍼柄)

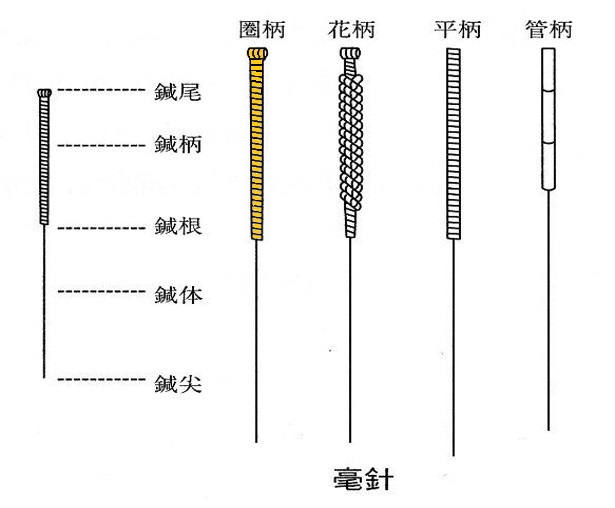

身体に刺入する鍼の基本構造を左記に示す。鍼にも多くの種類があり、現在使用されている鍼の多くが「毫鍼(ゴウシン)」と呼ばれる種類の鍼で、万能型の鍼構造となっています。

鍼にも部位ごとに名前がついており、我々鍼灸師が鍼を持つ場所を「鍼柄(シンペイ)」、実際に体の中に入る部分を「鍼体(シンタイ)」と呼び、中国鍼と日本鍼で大きな違いは「鍼柄」部分となります。

日本で使用される鍼は、左記の図では「管柄」や「平柄」が主流となっており、中国鍼は「圏柄」が主流で、鍼を持つ場所(鍼柄)が日本鍼に比べて長く、鍼が持ちやすい特徴があります。

これは鍼が滑らず安定して保持ができ、鍼を捻じったり、差し入れしたり操作しやすいように形状が作られています。

→古代九鍼、鍼の構造(鍼尖)、管鍼法 燃鍼法

2、鍼の太さ

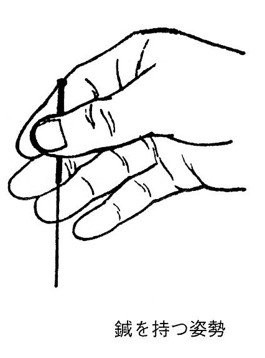

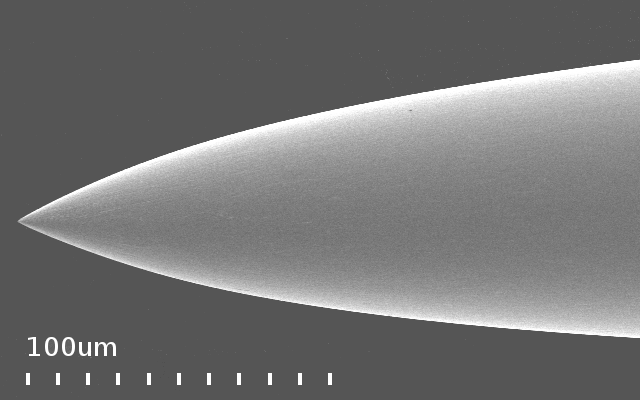

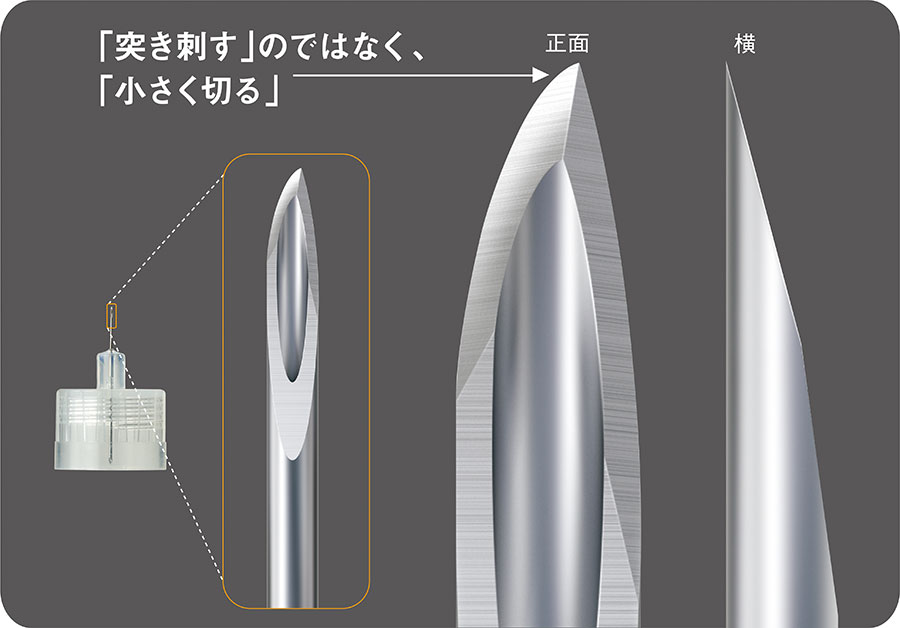

中国の鍼の刺し方は、日本のように管の頭をトントンと叩いて刺入する「管鍼法(カンシンホウ)」ではなく、右記が示すような鍼管という管を用いない「撚鍼法(ネンシンホウ)」により刺入するため、ある程度皮膚を切るような構造が必要な為、日本の鍼より少し鋭利な鍼先となっています。

日本のように細い鍼の場合、鍼がたわんで刺すことができないため、中国鍼はある程度の太さがないと刺すことができない。よって、中国鍼は日本の鍼より太い傾向が強く、「中国鍼=太い」というイメージが一般化しています。

3、鍼尖部の形状

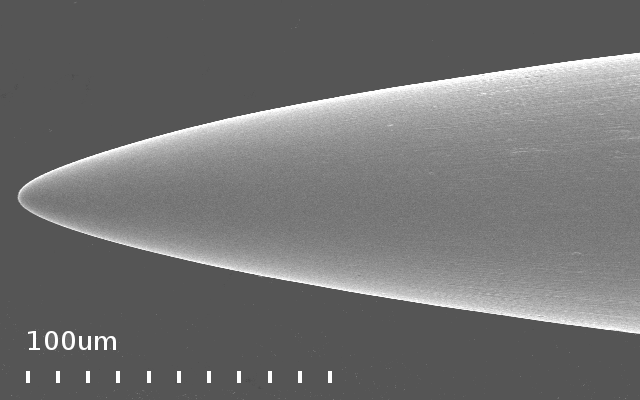

松葉型

柳葉型

注射針

画像引用)

松葉型、柳葉型 : セイリン株式会社 注射針 :テルモメディカルプラネックス

【和鍼(日本の鍼)】

日本の鍼先の形状は「松葉型」で、皮膚をかき分けて鍼が入って行くように作られています。これは、皮膚に鍼が刺さった時に最も痛みを感じるが、松葉型の形状にすることで皮膚を「切る」のではなく、「かき分ける」ことにより、痛みを最小限に留める目的で作られています。

【注射針】

注射で痛い思いを何度もしてきた経験のある人は多いと思いますが、注射針は体内に薬物を注入したり、血液を抜き取ったりする目的があるため、ある程度の鍼の太さが必要であり、また刺入に際し、ある程度の深さまで留める必要性もあることから皮膚や筋肉を切る構造をしており、写真が示すようにかなり鋭利な針先の構造をしています。

【中国鍼】

中国鍼は日本鍼と注射針との間を取るような「松葉型」と言われる形状をしており、日本鍼より抵抗なく刺入ができる構造を取っています。これは日本の鍼の刺入方法である「管鍼法」と中国の刺入方法である「撚鍼法」の違いから生じるもので、中国鍼はより鋭利な鍼尖が必要となるためです。

4、鍼の長さ

中国鍼は、形状や鍼尖部分の違いだけでなく、長さの規格も異なっています。

日本鍼は、1寸が約30㎜なのに対し、中国鍼は1寸が25㎜となっているため、日本規格より5㎜程度短くなっています。私はよく中国鍼を使用するが、日本の規格に慣れてしまっているため、中国鍼を発注した際、イメージした鍼より5㎜短いものが届いてしまうことが多々ありました。

中国の鍼が短いわけではなく、長く太い鍼など日本の鍼よりバリエーションは多い印象があります。

材質も少し異なり、日本の鍼は基本的にステンレス製でさびにくい材質となっていますが、中国鍼は基本的にステンレス製であるが鉄が少し含まれているため、酸化しやすい違いがあります。

伝統中医鍼灸医学の特徴ですが、本院も“得気”を重視して施術を行っており、ある程度深く刺入する必要があります。病の根源の多くは、手の届かない骨の中やインナーマッスル(深部筋)に存在することが多く、2寸(約6㎝)、3寸(約9㎝)、4寸(約12㎝)の鍼を部位ごとに使い分け、施術を行っています。

日本で行われる鍼灸施術は、経穴(ツボ)が体表にあると考え、1センチ程度しか刺入しないことが多く、場合によっては深部にある病巣まで鍼が届かないケースが生まれてきます。得気を重要視する中国鍼灸では、日本の鍼灸に比べ深くまで刺入するため、「中国鍼=深い」というイメージが浸透しているのかもしれません。